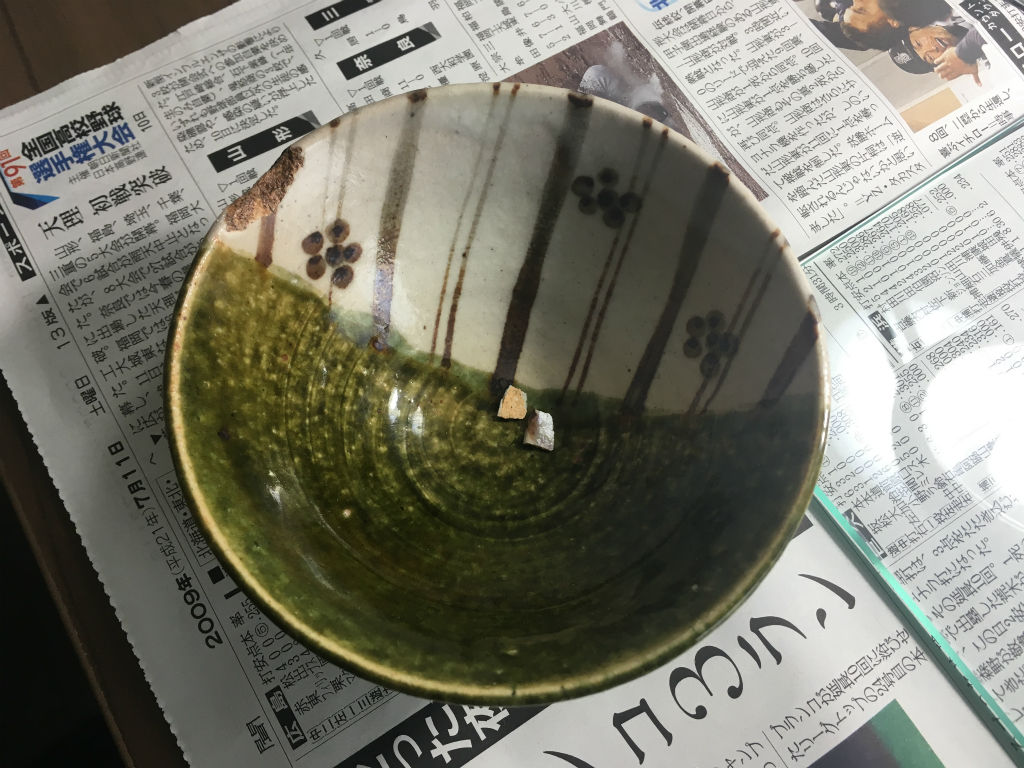

ちょっとした衝撃で割れたり欠けたりヒビが入って使えなくなってしまい、泣く泣く捨てていたお気に入りの器が金継ぎを施すことでまた食卓に並びます。

この嬉しさを広めたい気持ちと忘備録としてこのページを作りましたが、私自身は先生に教えてもらい、フォローしていただきながら金継ぎをしていますので、載せている内容に不足があると思います。興味が出てきたらもっと調べてみてくださいね。

金継ぎ(きんつぎ)は漆(うるし)を使います。

人によってはちょっと皮膚についただけで全身がかぶれてしまうことも・・・。しっかり準備をしてから作業に取り掛かります。

このページの「もくじ」はこんな感じ

準備するもの

- 皮膚を出さないよう長袖・もしくは腕カバー

- ゴム手袋

- 髪の毛は邪魔にならないよう、髪ゴムなど

- 作業台に敷く新聞紙

材料・道具

- 生漆(きうるし)

- 弁柄漆(べんがらうるし)

- 金消し粉(磨く場合は金丸粉)

- 砥の粉(とのこ)

- 水

- 小麦粉〔接着剤として使う〕

- テレピン油〔希釈・掃除〕

- アルコール〔希釈・掃除〕

- 真綿(真綿)

- 筆

- ヘラ

- あしらい毛棒

- ガラス盤(板)

- 耐水ペーパー(トクサ)

- デザインナイフ(彫刻刀)

- 油

- ウエス

- あて木

- 砥石・・・必要に応じて

- 乾燥用箱(発砲スチロール・ダンボール箱など)

- タオルなど〔湿気〕

早速始める、金継ぎの作業は・・・?

- 割れが場合は割れの復元工程へ

- 欠けを伴う場合は欠けの復元工程へ

- ヒビがある場合はヒビの補修工程へ

- 補修が終了したら金で装飾する工程へ